掷链球

玛蒂尔达有一件事还算好,如果你不经意地遇到她跟她谈话时,只会想到她是一个完全正常的五岁孩子。她的才华一点也不外露。“这是一个非常伶俐和文静的小姑娘。”你只会这样想。除非你偶然和她谈起文学或者数学,否则你永远不会知道她有多高的智力。

正因为这个缘故,玛蒂尔达很容易和别的孩子交朋友,班上的孩子都喜欢她。他们当然知道她“聪明”,因为他们在开学第一天就听到过亨尼小姐问她问题。他们也知道上课时她被允许一个人静静地坐着看书,不用听老师讲课。但是他们那种年龄的孩子不会刨根问底,把功课学好已经够他们忙的了,他们再不会有心思去管别人在做什么和为什么那样。

在玛蒂尔达的新朋友当中,有一个女孩叫拉文德。从开学第一天起,她们两个就在上午的课间休息和午饭时间一起玩。拉文德以她那个年龄来说,长得特别矮小,瘦骨嶙峋,有一双深褐色的眼睛,前面的黑头发剪成刘海儿。玛蒂尔达喜欢她,因为她胆子大并且爱冒险。她喜欢玛蒂尔达也完全因为同样的原因。

开学后一个星期不到,关于校长特朗奇布尔小姐的可怕故事已经渗透在所有新生的心里。第三天,在上午课间休息时,玛蒂尔达和拉文德正站在操场一角,一个衣服肮脏、鼻子上有个疖子的十岁女孩,叫霍顿霞的,走到她们面前。“我想你们是新生。”霍顿霞居高临下地看着她们说。她正拿着一个特大的纸袋,从里面一把一把掏出炸土豆片来吃。“欢迎你们到这所青少年教养院来。”她加上一句,炸土豆片屑像雪片一样从她的嘴里喷出来。

两个小不点面对这个巨人,看着她一声不响。

“你们和特朗奇布尔打过交道没有?”霍顿霞问道。

“做祷告时见过她,”拉文德说,“还没有打过交道。”

“你们会和她打交道的,”霍顿霞说,“她讨厌很小的孩子,因此她憎恨最低班的所有学生,她认为五岁孩子都是些还没有孵化出来的幼虫。”她又往嘴里塞了一把炸土豆片,因此再开口说话时,土豆片屑又喷出来了。“如果你们能捱过第一年还活下来,就能在这里度过其他那些年了,但是许多人捱不过,他们哇哇叫着被担架抬走。我见得多了。”霍顿霞停下来,看这话对这两个小不点是不是起了作用。作用不大,她们似乎十分冷淡。于是这大高个决定进一步逗她们。

“我想你们知道,特朗奇布尔在她的办公室里有一个锁着的大柜吧,叫‘监房’的?你们听说过这个‘监房’吗?”

玛蒂尔达和拉文德摇摇头,抬起头继续看着这个巨人。她们虽然小,但也不大信任比她们大的人,特别是高班的女孩。

“这‘监房’,”霍顿霞说下去,“是一个很高但是很窄的柜子。它底部只有十英寸见方,因此在里面不能坐也不能蹲,只能站着。三边柜壁是水泥的,上面插满碎玻璃,因此也不能靠在上面,给锁进去就只好立正站着,真可怕。”

“靠在门上不行吗?”玛蒂尔达问道。

“别傻了,”霍顿霞说,“门上有几千个很尖的钉子尖突出来,它们是从外面钉进去的,可能是特朗奇布尔亲自钉的。”

“你给关进去过吗?”拉文德问她。

“我读第一学期就给关过六次,”霍顿霞说,“有两次关了一整天,其他几次各关两个钟头。可是两个钟头就够你受的。里面漆黑一片,还得笔直站着,只要动一动,不是给柜壁上的玻璃片刺着,就是给柜门上的钉子刺着。”

“你因为什么给关进去?”玛蒂尔达问道,“你干什么了?”

“第一次,”霍顿霞说,“我在做祷告时往特朗奇布尔要坐的椅子上倒了半罐糖浆,妙极了,她在椅子上坐下来的时候,只听到很响的‘咕叽’一声,就像非洲林波波河边河马的脚踩到烂泥里发出的声音那样。但是你们太小太笨了,还没有读过那本《就是如此故事集》[1],对吗?”

“我读过了。”玛蒂尔达说。

“你撒谎,”霍顿霞友好地说,“你连读书还不会呢,不过没关系。因此,当特朗奇布尔坐到糖浆上面时,那“咕叽”一声美极了。她重新跳起来,可是椅子粘住了她穿着的可怕的绿裤子。过了好几秒钟,裤子才从稠稠的糖浆里挣脱出来。接着她用双手抱住屁股,结果两只手都满是糖浆。她那个号叫啊,你们真该听听。”

“可她怎么知道是你干的呢?”拉文德问道。

“一个叫奥利·博格惠斯尔的小混蛋偷偷告了我的状。”霍顿霞说,“我后来把他的门牙都打掉了。”

“于是特朗奇布尔把你在‘监房’里关了一整天?”玛蒂尔达喘了口气,问道。

“整整一天,”霍顿霞说,“等到她把我放出来,我都疯疯癫癫了,我像个白痴那样唠唠叨叨不知讲些什么。”

“你还做了些什么事给关进‘监房’呢?”拉文德问。

“噢,现在我都没法全记起来了。”霍顿霞说。她说话的口气像个身经百战满不在乎的老战士。“都太久远了。”她加上一句,把更多的炸土豆片往嘴里塞,“啊,对了,我还记得一件。是这么回事:我趁特朗奇布尔到六年级上课时,举手要去厕所。可是我没去那儿,却溜进了特朗奇布尔的办公室。我很快就找到了她放她所有的运动短裤的抽屉。”

“快说下去,”玛蒂尔达像入了迷似的说,“接下来怎样?”

“你们知道,我邮购了一种非常厉害的发痒粉,”霍顿霞说,“五十英镑一包,叫‘皮肤火辣粉’。说明书说,它是用毒蛇的牙磨粉做的,保证能在你的皮肤上鼓出核桃大的肿块。于是我在抽屉里的每条短裤里面洒上这种粉,再一条一条仔细地叠好。”霍顿霞停下来,把更多的炸土豆片塞进嘴里。

“有效吗?”拉文德问道。

“哈!”霍顿霞说,“几天以后,在做祷告的时候特朗奇布尔忽然像发疯似的开始拼命抓她的下身。‘哈哈,’我心里说,‘起作用了,她已经换上了运动短裤。’坐在那里看着,想到全校只有我一个人清楚特朗奇布尔的裤子里到底是怎么回事,那真是妙不可言。而且我觉得自己很安全,我知道我不可能被捉住。接着她越抓越厉害,她没有办法停止不抓,她一定以为有个野蜂窝在她的下身。就在祷告做到一半的时候,她猛地跳起来,抱住屁股就奔出房间去了。”

玛蒂尔达和拉文德两人都听入了迷。她们很清楚,这时候她们正站在一位大师面前。这个人已经把恶作剧艺术发挥到尽善尽美的最高境界,而且这个人情愿冒生命危险去追求她心中的渴望。她们惊讶地看着这位女神,一下子连她鼻子上的那个疖子也不再是缺点,而是一个表彰其勇敢的奖章。

“那么这一次她又是怎么捉到你的?”拉文德惊讶得气也透不过来,问道。

“她没有捉到我,”霍顿霞说,“不过我还是在那‘监房’里给关了一天。”

“为什么?”她们两个同时问道。

“这特朗奇布尔,”霍顿霞说,“有一个猜疑的恶习,碰到她不知道捣蛋的人是谁她就猜,糟糕的是总让她猜中了。由于糖浆事件,我成了她猜疑的第一个对象,虽然我知道她没有任何证据,但怎么说也没有用。我继续叫嚷:‘我怎么会做这件事呢,特朗奇布尔小姐?我甚至不知道你在学校里放多余的短裤!我甚至不知道发痒粉是什么东西!我从来没有听说过这玩意儿!’尽管我装得十分逼真,但是抵赖没能帮上我的忙。特朗奇布尔不管三七二十一,抓住我的一只耳朵把我拉到‘监房’那里,推了进去,锁上了门。这就是我的第二次全天监禁。真是受大罪,我给刺坏了,出来时全身都是伤。”

“真像一场战争。”玛蒂尔达害怕地说。“你说得对极了,真像一场战争,”霍顿霞叫道,“损失惨重。我们是十字军,勇敢的军队,简直没有什么武器,为了我们的生命而战斗。特朗奇布尔是黑暗王子、大毒蛇、火龙,什么武器都有。这真是一种悲惨的生活,我们大家要千方百计相互支持。”

“你可以信赖我们。”拉文德说,尽力伸长她那三英尺两英寸高的身体。

“不,我不能信赖你们,”霍顿霞说,“你们只是些小不点儿,不过也不能说死。有一些暗地里做的事情,也许用得上你们。”

“关于她做的事,再给我们讲一点吧,”玛蒂尔达说,“请你再讲一点。”

“你们入学还不到一星期,我不能吓破你们的胆。”霍顿霞说。

“不会的,”拉文德说,“我们人虽小,却很棒。”

“那么听听这件事吧。”霍顿霞说,“就在昨天,特朗奇布尔捉住了一个叫朱利叶斯·罗特温克尔的,他在上写字课时吃什锦甘草糖。她干脆抓住他一条胳膊把他拎起来,一下子从开着的窗子抡了出去。我们的教室在上面一层,我们看到朱利叶斯·罗特温克尔像一只飞碟那样飞过花园,“吧嗒”一声落到一大片莴苣中间。接着特朗奇布尔向我们转过脸来说:“从现在起,任何人在教室里吃东西被捉住,统统扔出窗子。”

“这个朱利叶斯·罗特温克尔摔断骨头没有?”拉文德问道。

“只断了几根。”霍顿霞说,“你们要记住,特朗奇布尔曾经在奥运会上为英国掷链球,因此她为她的右臂感到非常自豪。”

“掷链球是什么意思?”拉文德问道。

“链球,”霍顿霞说,“就是一个十足的大炮弹,系在一根长链条的头上,扔的人把它先在头顶上旋转,越转越快,最后扔出去。掷链球的人得非常强壮。特朗奇布尔扔身边所有的东西,为的是锻炼她的手臂,特别是扔孩子。”

“天啊!”拉文德说。

“有一次我听她说过,”霍顿霞说下去,“一个跟奥运会的链球差不多重的大男孩对于练习非常有用。”

就在这时候发生了一件奇怪的事。本来充满了孩子们游戏叫声的操场,一下子静得和墓地一样。“注意!”霍顿霞悄悄说。玛蒂尔达和拉文德一转头,看到了特朗奇布尔的巨大身躯,她迈着可怕的大步穿过大群的男孩女孩。孩子们赶紧退后给她让道。她穿过柏油地,就像摩西[2]在水分开时穿过红海那样。她的样子很可怕,身上围着粗皮带的罩衫和绿裤子。膝盖下面,她的小腿肌肉,在长袜子里像葡萄那样鼓起来。“阿曼达·思里普!”她叫道,“你,阿曼达·思里普,过来!”

“抓紧你们的帽子。”霍顿霞悄悄说。

“要出什么事呢?”拉文德也悄悄地问。

“阿曼达那白痴,”霍顿霞说,“让她的长头发在假期里长得更长了。她妈妈把它们编成了辫子。这样做太傻了。”

“为什么傻?”玛蒂尔达问道。

“特朗奇布尔最受不了的就是辫子。”霍顿霞说。

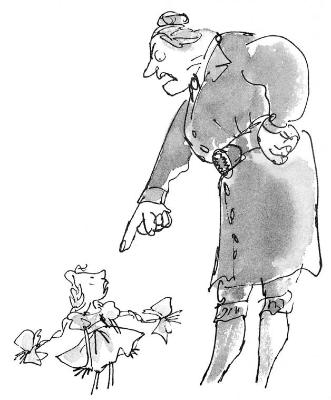

玛蒂尔达和拉文德看到那穿绿裤子的巨人走向一个大约十岁的女孩,她肩上垂着两根金色的长辫子,每根辫梢上用蓝色缎带打了个蝴蝶结,看上去非常漂亮。梳着辫子的女孩,就是阿曼达·思里普,她站在那里一动不动,看着巨人过来,脸上的表情像一个困在一块小田地上逃不掉、而一只狂怒的公牛正低头向他冲过来的人一样。女孩定在那里,吓坏了,鼓起了眼睛,浑身哆嗦,料定世界末日就要降临到她头上了。

特朗奇布尔这时已经来到这可怜虫面前,像座塔似的居高临下地俯视着她。“明天到学校来之前,我要你剪掉那两根脏辫子!”她尖叫道,“把它们剪掉扔到垃圾桶里去。你听明白了吗?”

阿曼达吓傻了,好容易才结结巴巴地说出话来:“我妈……妈……妈妈喜欢它们。她每……每……每天早晨给我梳辫子。”

“你的妈妈是个傻瓜!”特朗奇布尔哇哇叫着,她用一根香肠般的指头指住女孩的头叫道,“你像一只尾巴长到了头上的老鼠!”

“我妈……妈……妈妈认为我好看,特……特……特朗奇布尔小姐。”阿曼达结结巴巴地说,浑身抖得像牛奶冻。

“你妈妈怎么认为我不管!”特朗奇布尔大叫着冲上前,用右手一把抓住阿曼达的两根辫子把她整个儿离地拎起来,接着开始把她在头顶上旋转,越转越快。阿曼达大叫救命,特朗奇布尔哇哇叫着说:“我让你梳辫子,你这小老鼠!”

“奥运会的派头。”霍顿霞悄悄说,“现在她加快了,就像掷链球。一、二、三,她要把她扔出去了。”

这时候特朗奇布尔由于旋转的女孩的重量而身体向后,内行地用她的脚趾作为轴心把身子转了又转。在她头顶上飞快旋转的阿曼达·思里普很快就变成了一个模糊的点。忽然之间,特朗奇布尔很响地哼哼一声,扔出了辫子,阿曼达顿时像火箭一样飞过操场的铁丝网,高高地飞到空中去了。

“扔得好,先生!”操场那边有人叫道,而对这整个疯狂事件看得入了迷的玛蒂尔达只见阿曼达·思里普呈现长长的美妙抛物线落到了操场外面。她落到草地上还打了三个滚才最后停下。接着很奇怪,她坐起来了。她看上去头昏眼花,但怎么能怪她呢。过了一分钟左右,她又站起来了,蹒跚着向操场走回来。

特朗奇布尔站在操场上拍掉手上的灰。“考虑到我没有进行严格的训练,成绩还算不坏,”她说,“实在不坏。”接着她大踏步走开了。

“她疯啦。”霍顿霞说。

“难道父母不提意见吗?”玛蒂尔达问道。

“你们的父母会提吗?”霍顿霞反问,“我知道我的父母不会。她对待妈妈们和爸爸们就同对待孩子们一样,他们全怕她怕得要死。什么时候我也会看到你们受这份罪的,你们两个。”说着,她慢步走开了。

[1]英国作家吉卜林(1865-1936)写的一本关于动物的童话集。

[2]摩西是公元前13世纪希伯来人的领袖,曾率领希伯来人离开埃及,摆脱奴役。传说他来到红海时,前有海水,后有追兵,但水在他面前分开,他得以过去。